最近放送を終えた「mono」というアニメで舞台になった山梨県に行ってきました。

今回は友人が生ハムを買いたいという事でアニメ第5話で登場した清里へ。友人の車に乗せてもらいロングドライブです。

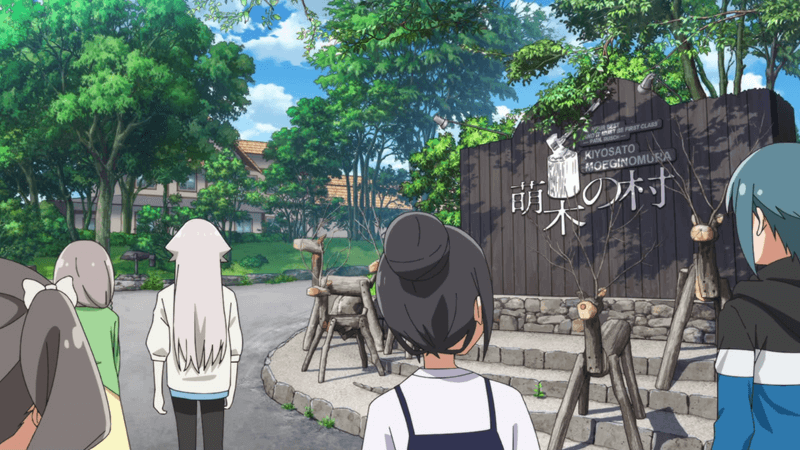

萌木の村

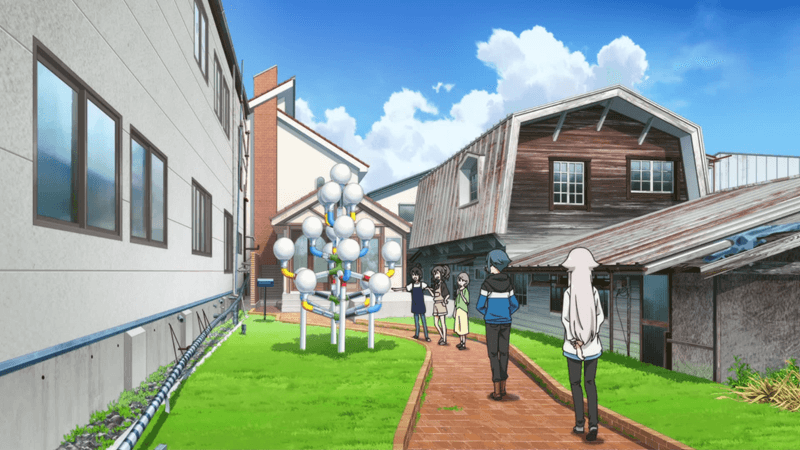

清里高原に広がる複合観光エリア、「萌木の村」。半世紀以上の歴史を持ち、レストランやホテル、ビール醸造所、カフェ、オルゴール博物館、様々なクラフトショップや工房が点在しています。

アニメでは主人公一行がお昼ご飯を食べに来ていました。

引用:(C)あfろ/芳文社・アニプレックス・ソワネ

到着して最初に驚いたのは「めちゃめちゃ涼しい」でした。

清里の標高は1200m。私が住んでいる関東平野は平均で10~50mなので、1150mもの差があります。

一般に、標高が100m上がると0.6℃気温が下がるそうなので、関東よりも7℃くらい涼しいんですね。さすがは高原の避暑地として名を馳せただけあります。

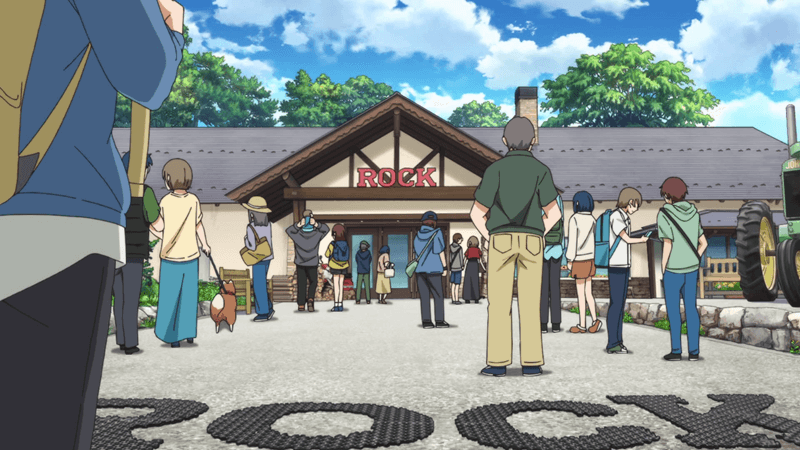

萌木の村「ROCK」

「萌木の村」は、1971年に喫茶店「ROCK」の開業から始まったそうです。

アメリカンカントリー調の建築と内装で、店内は欧米の古き良き建築物のような落ち着いた雰囲気が特徴です。

引用:(C)あfろ/芳文社・アニプレックス・ソワネ

店内はアニメで見た通りの見た目で、主人公一行が座った席もありました。

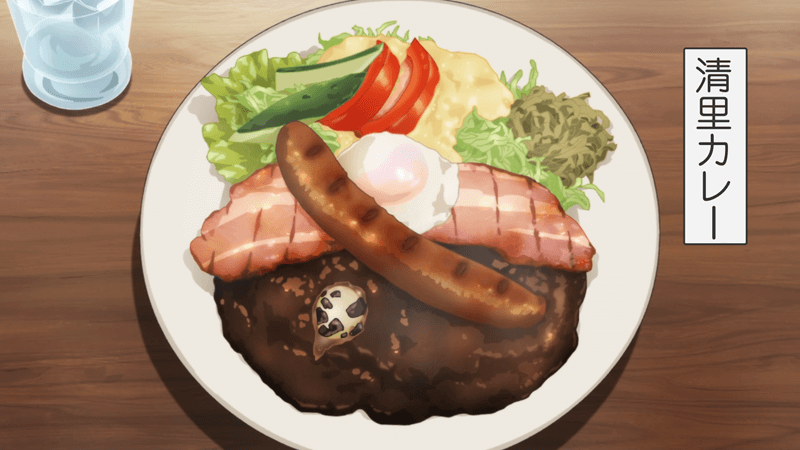

カレー

アニメ一行と同じく、私たちもここでお昼ご飯にしました。

頼んだのは「ベーコン&ファイヤードッグカレー」のハーフ。たぶん、アニメで頼まれていたメニューと同じはず。

引用:(C)あfろ/芳文社・アニプレックス・ソワネ

画像はアニメの「ベーコンソーセージカレーのハーフ」。ほぼ一致です。

アニメでも「ベーコンサラダカレーって感じだね」と言われていた通り、野菜取れてるって感じるカレーです。しかし、ベーコンとソーセージで肉々しさも感じられて、カレールーもどろっと濃厚。

ハーフですがかなりボリュームがあり、私はベーコンを半分友人に譲ってもサラダが食べきれませんでした。おじさんになったなー。

食後に飲んだブルーベリーのラッシーがめっちゃ美味しかったです。

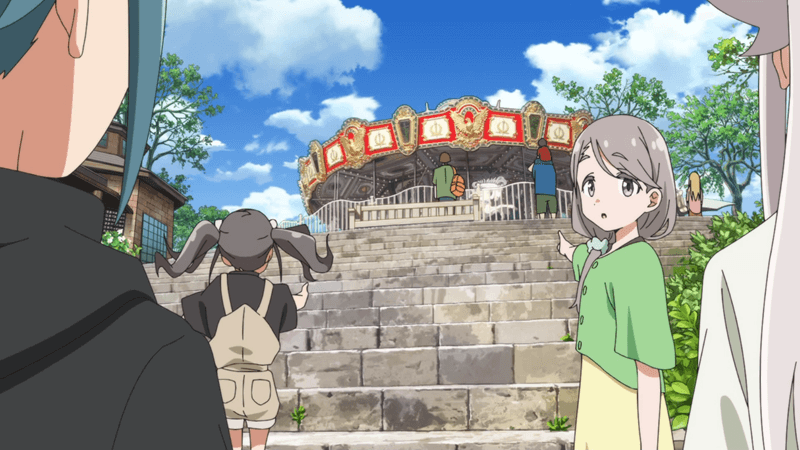

森のメリーゴーラウンド

アニメに出てきてびっくりしたメリーゴーラウンド。本当にありました。

引用:(C)あfろ/芳文社・アニプレックス・ソワネ

「萌木の村」は、昔ながらの欧米の田舎の風景を思わせる演出がされていて、全体的に英国やアメリカの伝統的で温かみのある田舎的なテーマで統一されているように感じました。

自然と調和しながらもおしゃれで素朴な洋風の空間といったところですかね。石垣や通路、ショップの造りに「こだわり」が感じられ、木々や植物を生かした雰囲気づくりがなされています。

パンフを見たら、英国人のランドスケープデザイナーの造ったナチュラルガーデンなどもあるそうです。

具体的にどの国のどの時代ってわけじゃないんですが、「古き良き欧米の田舎町」といった雰囲気を感じ取れます。まあ、欧米行ったことないですけど。

清里駅前

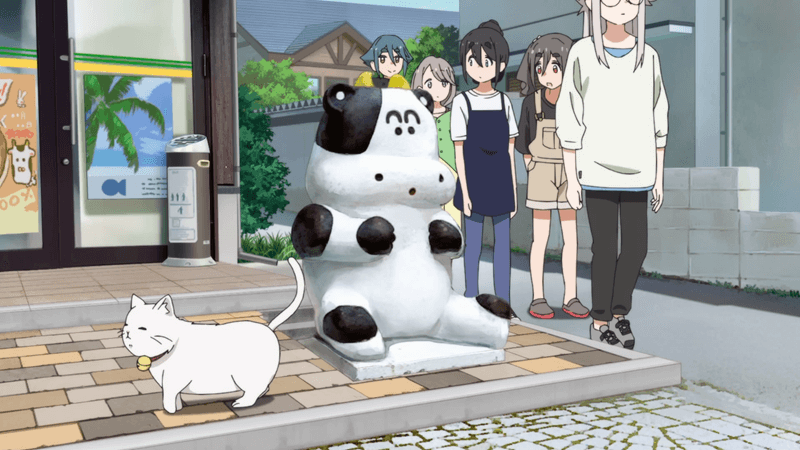

アニメではゴーストタウン化していると評された清里駅前にやってきました。

引用:(C)あfろ/芳文社・アニプレックス・ソワネ

「かつて高原の原宿と呼ばれ、賑わいを見せていたこの場所はバブルが崩壊後、閉店が相次ぎました。今は営業しているお店もあって落ち着いた場所になっているようです」とは、アニメに登場した女の子のセリフ。

駅前聖地

引用:(C)あfろ/芳文社・アニプレックス・ソワネ

ミルクポット。すごい原宿っぽいオブジェクトですね。

引用:(C)あfろ/芳文社・アニプレックス・ソワネ

まあ、原宿ちゃんと行った事ないんですけどねー。

引用:(C)あfろ/芳文社・アニプレックス・ソワネ

引用:(C)あfろ/芳文社・アニプレックス・ソワネ

最近のアニメはずいぶん再現度高いですね。ほぼ映像のまんまの風景があってびっくりしました。

ずいぶん寂れた街なのかと思っていましたが、そこまでではなかったです。私が暮らしている街の方が寂れているかも。

とはいえ、昔は原宿と比べられたくらいなのですから賑わいはこんなものではなかったのでしょう。

清里の街

この清里という街は、1930年代から、ポール・ラッシュ博士らが中心となって高地酪農や青少年キャンプ施設「清泉寮」の開設など、地域の開拓・観光化が始まりました。これが地域活性化の基盤となったそうです。

1960~70年代から80年代のバブル期には、「清里高原」は若者やファミリーに人気の避暑地・観光地として大いに賑わい、カフェやペンション、ドライブインといった施設が多数できました。特に女性向けファッション誌の影響もあり注目されました。

しかしバブル崩壊後は観光客が激減し、商店街や駅前の賑わいも大幅に衰退しました。軽井沢などと比較されることも多く、清里は「廃墟の街」や「ゴーストタウン」と表現されることもあります。

最近は観光地としての魅力や歴史的建造物の保存、地域活性化の動きもあり、歴史と自然の魅力を活かした新たな取り組みも行われている街です。

機関車「C56 149号機」

清里駅前に展示されている蒸気機関車は、「C56 149号機」で、昭和13年(1938年)に三菱重工業神戸造船所で製造されました。

この蒸気機関車は、小海線でかつて実際に活躍していたもので、愛称は「高原のポニー」と呼ばれていました。長らく小海線で客貨両用として使われており、清里駅の玄関口としての歴史的な象徴でもあります。

まあ、私は鉄オタではないので詳しいことはわかりませんが、こういうのはカッコいいですね。

「清里開拓の父」ポール・ラッシュ博士

ポール・ラッシュ博士は、アメリカ・インディアナ州出身の教育者であり宣教師です。彼は親日家として知られ、日本で多くの業績を残しました。

ポール・ラッシュは「清里の父」とも呼ばれ、その精神と活動は現在の清里地域の発展の基盤となっています。彼の言葉で「最善を尽くせ、しかも一流であれ」というものが有名です

清里での活動

ポール・ラッシュ博士は清里を日本の農村復興と地域コミュニティのモデルとして発展させるために尽力しました。彼は1930年代から清里の開発に着手し、特に高冷地での農業や酪農技術の導入に力を入れました。

清泉寮の建設をはじめ、農村センター(キープ)や農業学校、保育園、診療所といった施設を設立し、地域の自立と活性化を進めました。

高原の観光開発も視野に入れ、地域の未来ビジョンを描いていました。酪農は超高地で日本では未成熟だったため、アメリカの技術を導入して成果を上げ、清里は新しい農業モデル地となりました。

戦争による別れ

第二次世界大戦が激化すると、1941年に日米関係が悪化し、ポール・ラッシュは清泉寮を閉鎖し、その翌年の1942年に強制送還されました。

当時ほとんどのアメリカ人が離日していましたが、彼は最後まで日本に残っていました。

このように、戦前の親交が戦争で断たれてしまった例は数多くあるそうです。戦争により急激に関係が壊れ、敵味方が入れ替わる。なんとも複雑な心境ですね。

戦後、清里への復興

1945年の戦後すぐに、ラッシュ博士は連合国軍総司令部(GHQ)の将校として再来日し、壊滅状態の日本の特に中山間部の農村開発と復興に取り組みました。

1946年には「村落共同体プロジェクト」を提唱し、清里農村センター(キープ)の建設に着手しました。清里を食料自給と地域教育、医療、信仰の拠点にし、全国の模範的農村として発展させることを目指しました。1949年にはアメリカで清里復興のための募金活動も行い、その成果により多くの施設が完成し、現在の清里の基盤が築かれました。

最初に訪れた「萌木の村」は、ラッシュ博士の清里への尽力にリスペクトしてアメリカ的な洋風の農村・田舎町のイメージを意図的に演出した複合観光エリアとして作られたのかもしれませんね。

感想

アニメの聖地巡礼として軽い気持ちで下調べもせずに出発してしまいましたが、帰ってきてから調べて見ると、なんとも魅力満載な街でしたね。清里。

萌木の村で食べたベーコンもソーセージも、その歴史を辿れば、清里の高原食文化やその基礎となった酪農と農業の発展。そのために尽力してくれた戦後ラッシュ博士の貢献。それは戦前からの親交が一度は断たれても戦後に再び繋がった想いの力。

清里のベーコンは、まさに「戦争で一度途切れた絆が、再び繋がり、豊かな土壌と文化を醸成した」証といえます。

しっかり勉強してから行けば、清里の農業・食産業の歴史を支えたラッシュ博士の貢献を感じながらいただくことで、より深い味わいと感謝の気持ちが湧き上がったんだろうなー。

コメント